下

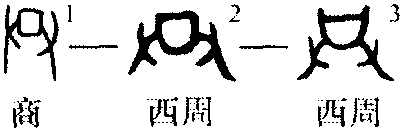

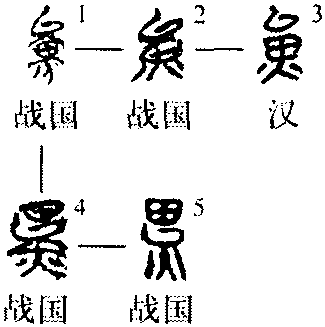

指事字。甲骨文下字作“”、 “”,短横画在长画之下,以表示其在下。金文承袭甲骨文作“”。春秋文字或添一竖画作“”,为篆隶所本。战国文字大多沿袭春秋文字作“”,或作“”,上添一短横为饰笔;或作“”,省去下面一短横。秦代文字沿用战国时期作“”的写法,只是竖画作弯曲状。汉代文字则又将弯曲的竖笔改回为直笔。“下”字本义原指方位,与“上”相对。引申之则可指底部。《说文》:“下,底也。”《诗·召南·殷其靁》:“在南山之下。”由底引申之则可指地。虢叔钟:“皇考严才(在)上,異(翼)才(在)下。”上指天,下指地。《书·尧典》:“格于上下。”孔传:“至于天 ...... (共276字) [阅读本文]>>

上一篇

上一篇