(十三) 山丹明长城的特点

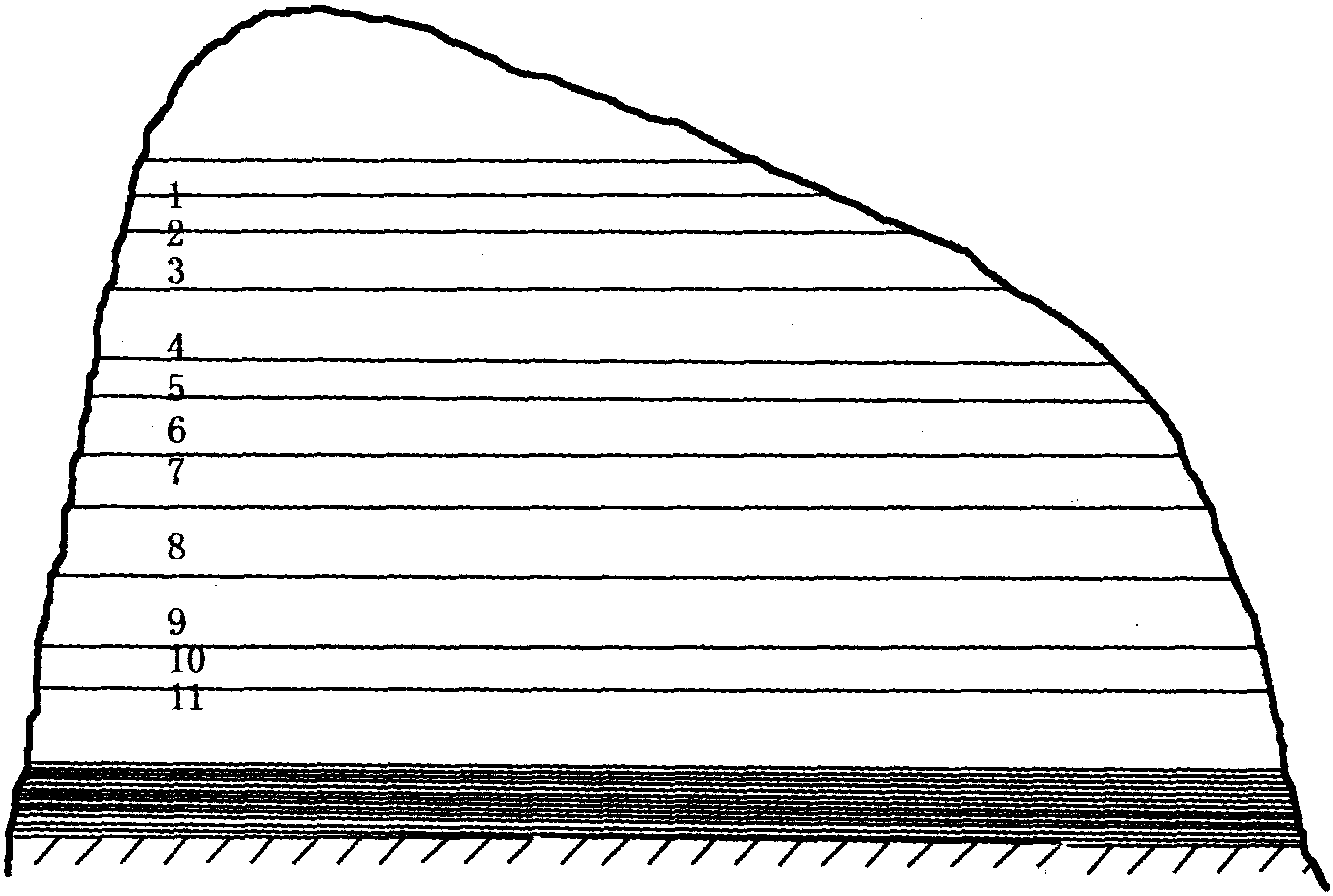

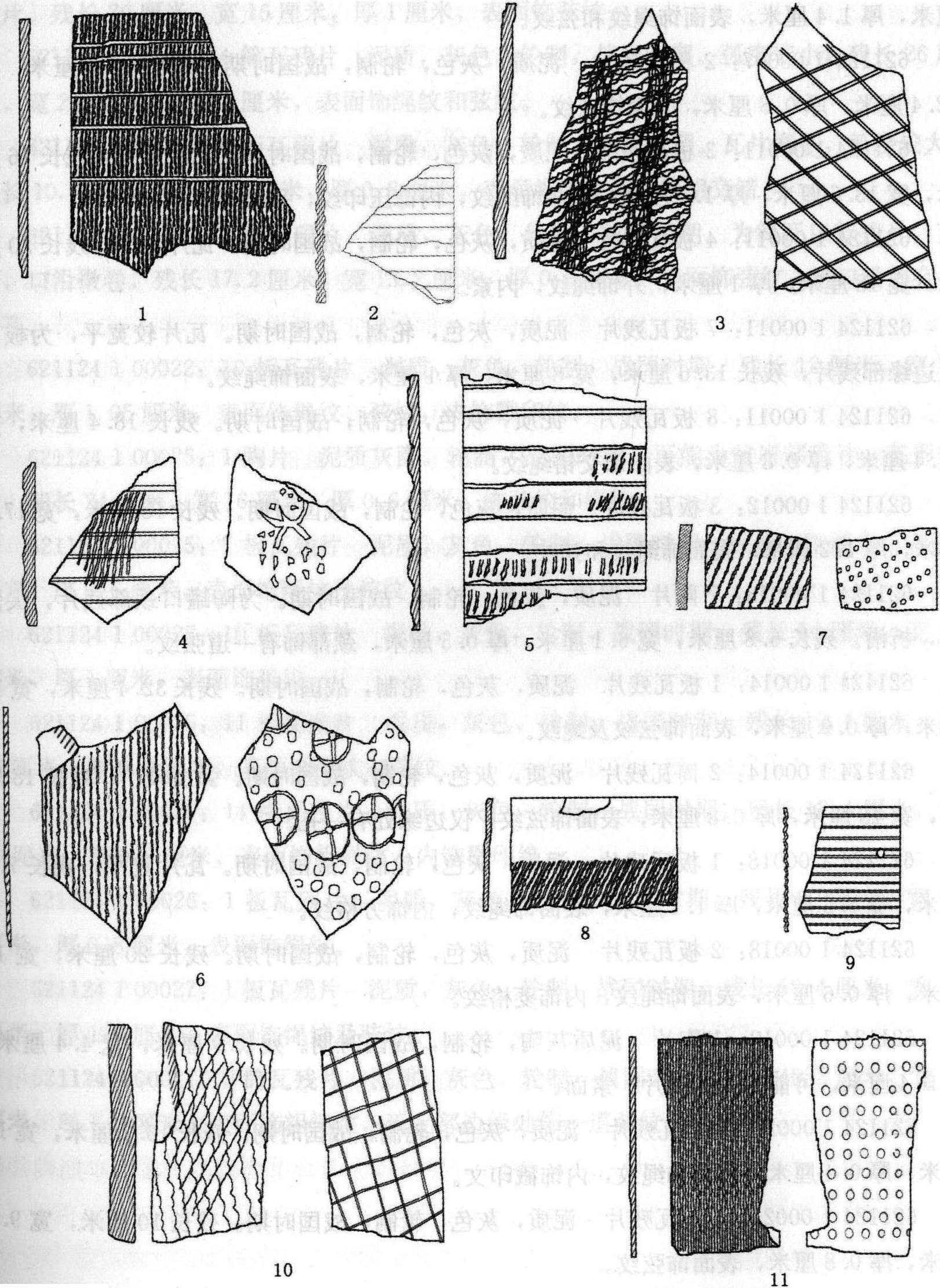

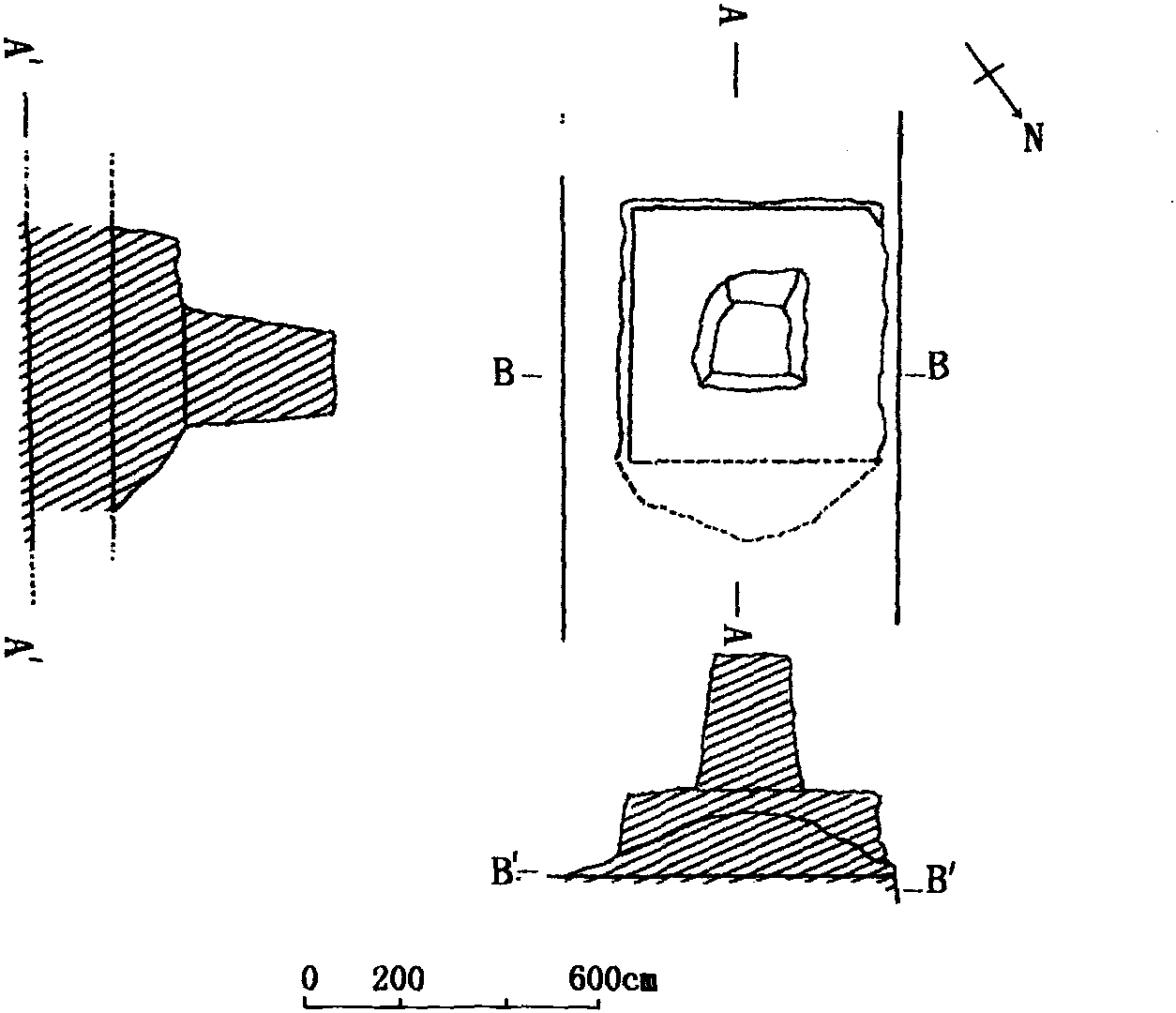

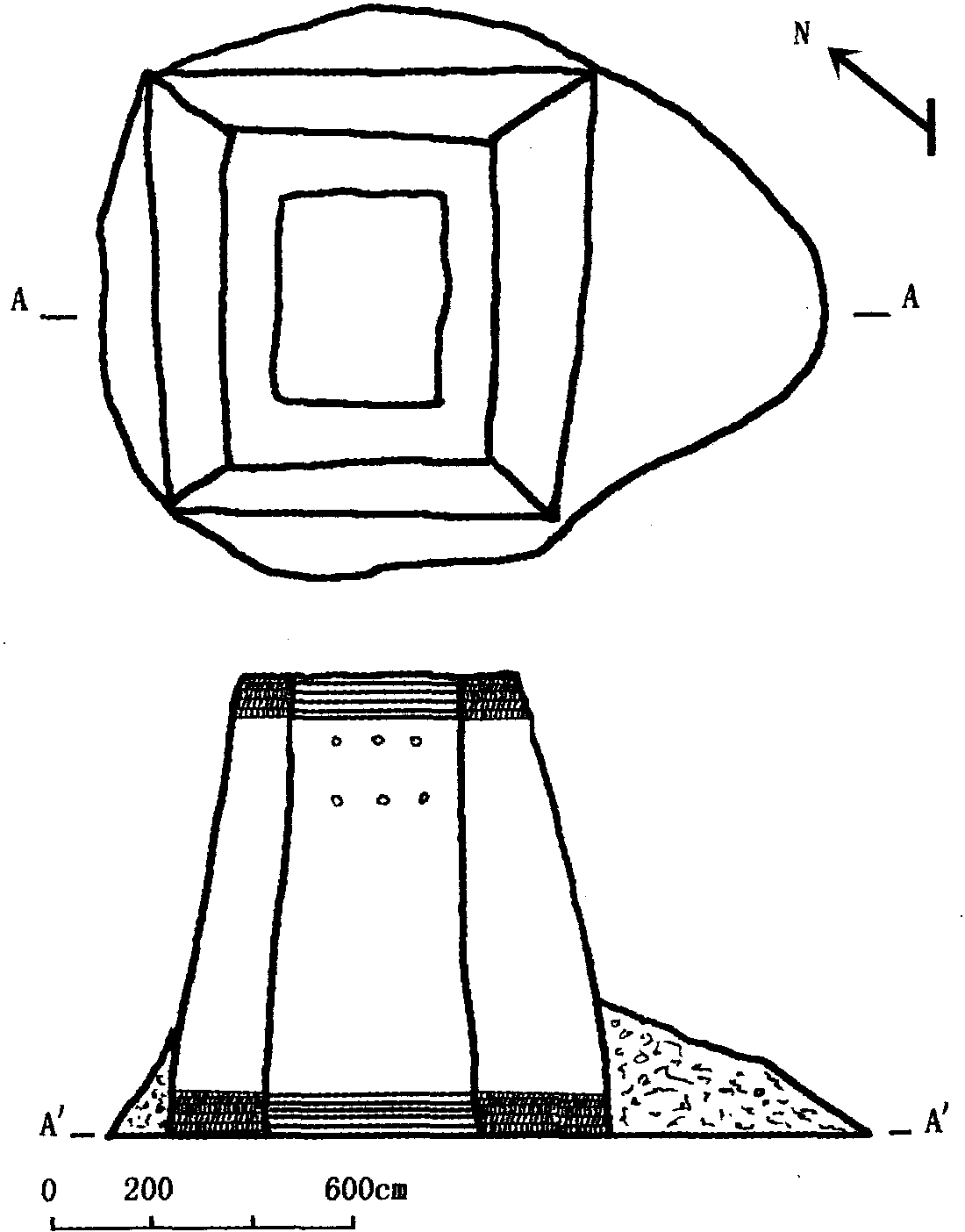

山丹境内的明代烽燧,从目前保存较好的来看,全是覆斗形。底部边长一般8~12米,顶部边长6~8米,筑于较处高,高约10米左右,筑在山头上的烽燧较低,约4~8米。保存完整的黄马甲、朝山墩、墩洼山烽燧顶部还筑有垛墙,残高约1米。

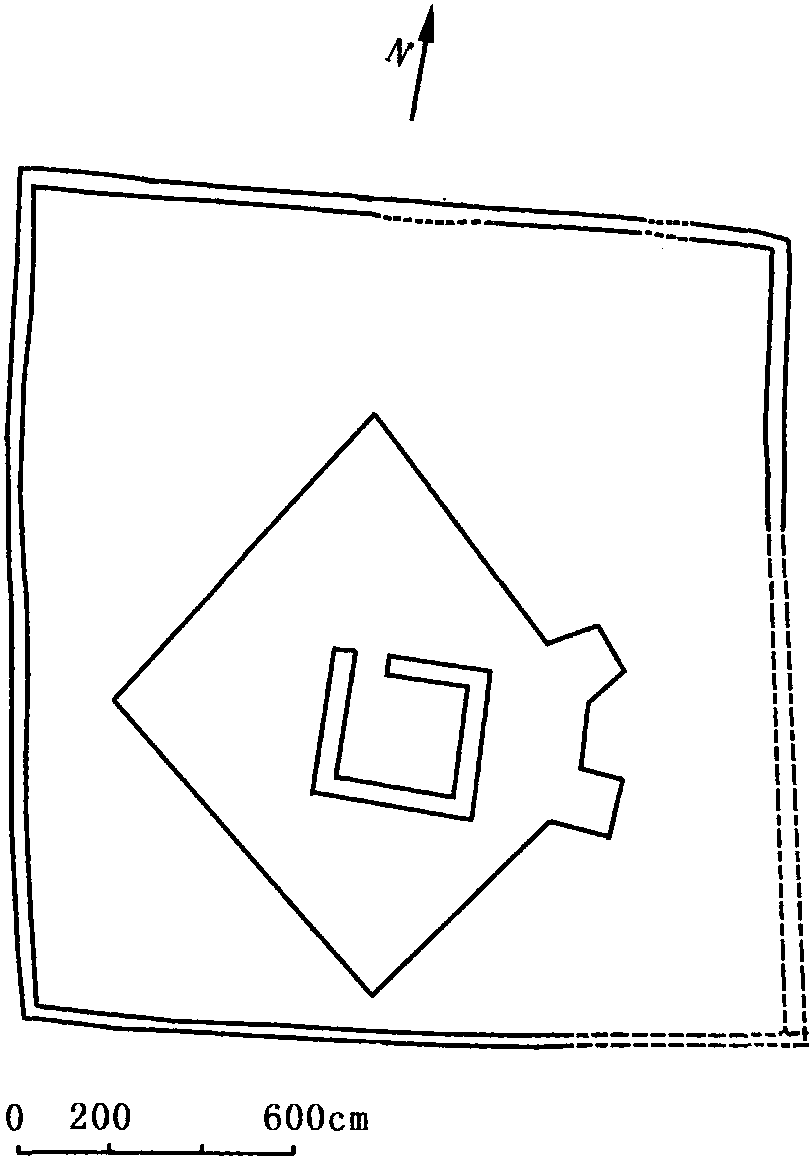

有的烽燧下面还筑有台基,台基的大小视烽燧而定,一般略大于烽燧1~2米,高约1米。一些较大的烽燧四周还有方形或长方形壕沟,一般长30×30或48×28米,壕沟上宽6~8米,下宽1~1.5米,深1米,以挖壕的土在内侧筑墙,墙垣基厚1~1.5米,残高0.7~1米。《甘宁青史略》卷十六载: “跨山为墩,上建墩栅四楹,周围墙堑,足备不测。”这与我们调查的情况是相符合的 ...... (共1577字) [阅读本文]>>

上一篇

上一篇